百年厦大的漫漫长路上

总有些平凡的人

在平凡的岗位上做着平凡的事

但成就了不凡的历史记忆

伟大出自平凡

平凡造就伟大

百年校庆临近之际

校领导走访慰问了两位校园建设者代表

让我们一起来聆听他们的故事

在厦大一辈子的故事

17岁时来到厦大,

我接到的第一个任务,

就是参与建造建南楼群。

黄清发,1933年生,曾在厦大基建处工作

1950年,17岁的黄清发来到厦门大学建筑部做木工工作,接到的第一个任务就是建造厦大最具代表性的建筑楼群之一——建南楼群。

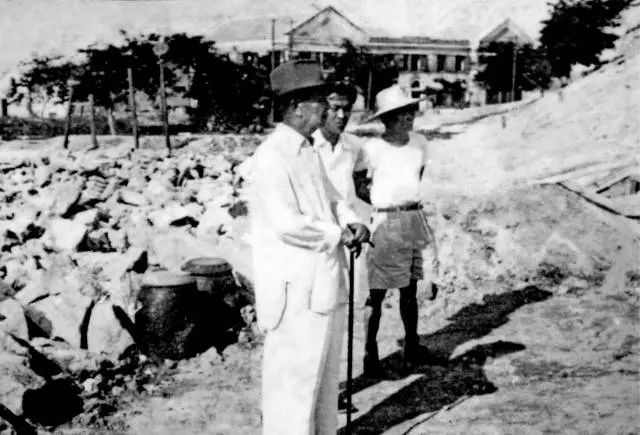

1950年代建设中的建南楼群

当时的厦门大学建筑部由陈嘉庚先生直接管理。每周,当时还是普通工人的黄清发都会远远看到校主朴素而认真的身影。“他戴着帽子,拄着拐杖,走到哪里拐杖就指到哪里,总是与一旁的设计师讨论着方案,非常负责任。”黄清发回忆道。望着已过古稀之年的陈嘉庚,17岁的他更生敬佩之情。

1951年陈嘉庚巡视建南楼群工地

“陈嘉庚先生提倡使用福建本地丰富的木材资源。房子坏了,就用我们自己的木头修。”黄清发擅长制作木制家具和木屋顶,凭借优秀的工作能力,1970年后,他开始负责厦大中所有建筑的建设与修缮工作。“别人一年的工程我们五到六个月就可以完成,团队合作的效率非常高。”提到往日的工作,他的脸上洋溢着自豪与幸福。

黄清发在厦大

当问到这几十年的工作有没有辛苦的时候,88岁的他害羞地笑了:“不辛苦,我非常感谢党的栽培,这些年一直都在学校工作,看到现在的厦大觉得非常骄傲。”

2021年4月,校党委常务副书记李建发、校长助理张建霖慰问黄清发

陈嘉庚像,

是我一笔一划用心雕刻的。

孙锡麟,1936年生,厦大建筑与土木工程学院教授,陈嘉庚像的主要创作者

群贤楼群前的陈嘉庚纪念铜像,已然成为厦门大学的地标之一,说到这里,就不能不提及孙锡麟——为这座雕像注入灵魂的工程师。

左一为孙锡麟

毕业于中央美术学院雕塑系的孙锡麟,因为“机缘巧合”从北京“南漂”到了福建,几经周折成为了厦门大学建筑与土木工程学院教授。自接到制作陈嘉庚像的任务起,他便全身心地投入到构思与创作当中。秉持着“既要软,又要硬,既要富有人体本身的弹性,又不能像面包一样软塌塌”的雕塑理念,从制作雕塑小稿到雕塑的塑形、抛光、打磨修补,孙锡麟始终坚守着对艺术的高标准追求。

厦门大学陈嘉庚铜像

经过多次修改和几番完善,铜像在陈嘉庚先生诞辰110周年建成。此外,孙锡麟也参与了厦门大学校门浮雕、罗扬才烈士纪念碑等的创构,这些石刻杰作,不会因风吹日晒而褪色,不曾因岁月流转而斑驳,见证着历史的变迁、时代的发展,将至真至诚的匠人精神传递了一代又一代。

厦门大学校门浮雕

罗扬才烈士纪念碑

“见到了厦大人就是见到了我的家人,我特别高兴。”当谈起在厦门大学的往事,八十多岁的孙锡麟精神奕奕、眉飞色舞。

2021年4月,校党委副书记、纪委书记全海,校党委常委孙理,校长助理张建霖一行慰问孙锡麟